"Je n’avais pas de barbe quand je suis arrivé ici"

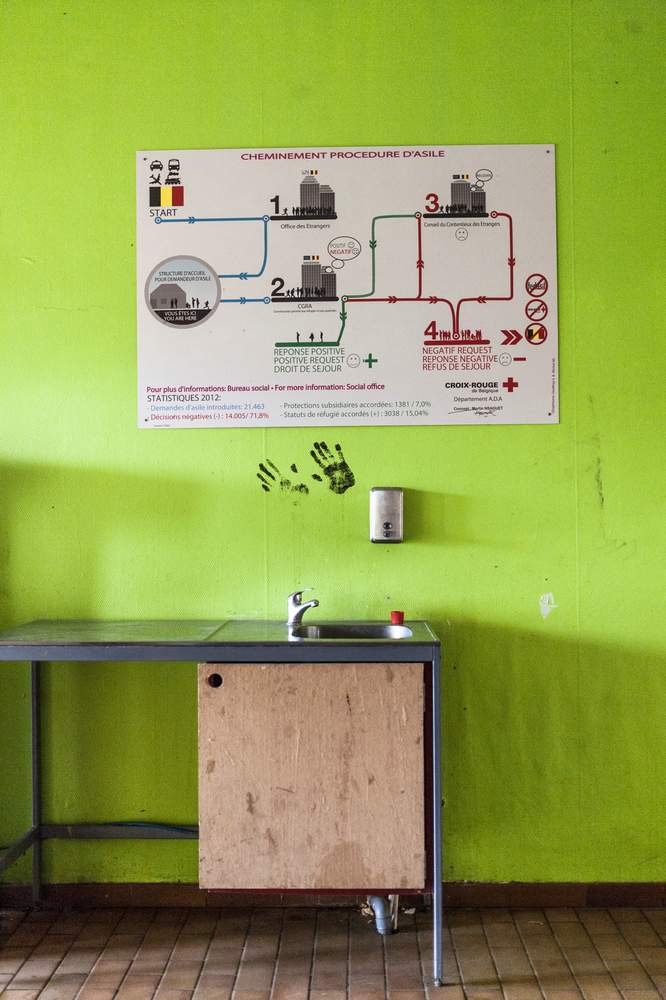

À l’entrée du réfectoire du centre pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge de Rocourt, un grand panneau décrivant la procédure d’asile trône sur un mur, au-dessus d’un évier. "Je n’avais pas de barbe quand je suis arrivé ici", s’esclaffe Noman en se caressant le menton. Cet Afghan de 19 ans a fui son pays en passant par l’Iran, la Turquie puis la route des Balkans avant d’arriver en Belgique. Sa demande de protection traîne depuis 16 mois. "J’ai passé ma deuxième audition (au CGRA, l’instance indépendante qui délivre les statuts de réfugiés et de protection subsidiaire, le premier entretien est effectué à l’Office des Étrangers, NdlR) il y a quelques semaines. Je n’ai encore rien planifié pour la suite. J’attends, j’espère et je prie".

Cette ancienne caserne militaire liégeoise peut accueillir 300 personnes. Dans ce microcosme multiculturel, femmes seules, hommes seuls, familles et Mena se côtoient. Il y a peu, un nouveau projet d’accompagnement individuel a été lancé par le personnel. "Avant, certains arrivaient, on les voyait à peine puis ils disparaissaient", explique Emilie, une des coordinatrices, embauchée en octobre 2015, au plus fort de la crise d’asile. "Maintenant, on connaît leur prénom, leur histoire, on a beaucoup plus de contact avec eux. Ce projet vise à leur désigner un référent, une personne de contact ici. Ça rend les échanges avec les assistants sociaux, les avocats et les instances officielles plus fluides."

Sans papiers, sans futur

Environ 80 Afghans séjournent ici. Quasi la totalité d’entre eux ont dépassé un an et demi de séjour en centre. Qu’ont-ils fait entre temps ? Certains prennent des cours de français, d’autres entament des formations au Forem, même s’il est difficile de s’engager sans garantie d’un futur en Belgique. “C’est pas qu’on n’a pas d’options. On en a. Mais pour les saisir, il faut des papiers”, rétorque Bashir en haussant les épaules, arrivé à Rocourt il y a 14 mois. Son voyage jusqu’en Belgique en aura pris 3. “Parfois, ça ne tient à rien. Un agent du CGRA fait un burn out et le dossier est abandonné pendant quelque temps. En termes de tension, le délai du traitement de leur demande joue beaucoup. Il y a énormément d’incompréhension face à des dossiers qui sont traités plus rapidement”, analyse Emilie.

Bashir, ex-étudiant en relations internationales, espère apprendre rapidement le français pour se plonger dans les sciences politiques ou le journalisme. En scrutant sa tasse de thé, le jeune homme explique avoir du mal à regarder les étudiants se balader avec des bouquins en main. “J’ai l’impression de perdre du temps, ici, à ne rien faire”, murmure-t-il, tout en précisant savoir dès le début qu’il faudrait être patient. Il lève les yeux. “Personne n’est venu ici sans raison. Vous savez, je ne voulais pas partir. Je ne veux toujours pas, en fait. Si les talibans quittent mon village, je rentrerai sans hésiter.”

Depuis quelques semaines, il a arrêté d’appeler sa famille. “Je ne voulais plus leur mentir. Chaque fois que j’appelais, je disais que la vie est belle, que je vais à l’université. Je ne veux pas les rendre tristes en leur expliquant ma situation. Alors, je n’appelle plus.”

Pour passer leur coup de fil hebdomadaire, les résidents du centre reçoivent de l’argent de poche. 7,40 euros par semaine, distribués tous les mercredis. La plupart de ce butin est destiné aux appels téléphoniques. De temps à autre, certains se paient l’aller-retour jusque Liège en bus. Ils peuvent gagner plus d’argent en effectuant les travaux communautaires. Nettoyer la cuisine, les toilettes, servir à manger, etc. Le plus gros contrat est de 45 euros par mois. “Ils ne peuvent avoir que deux contrats à la fois. C’est la limite. En dessous de 200 euros, ils ne sont pas taxés”, explique Emilie. La Croix-Rouge vient de recevoir les déclarations d’impôts. “Pour ça, ils ne perdent pas le nord !”, s’exclame-t-elle.

“Ce que les Talibans font à la population, c'est la pire chose du monde. D'abord, ils prennent ta liberté. Puis, celle de ton esprit. Tout ce qu'on peut faire là-bas, c'est suivre les règles.”

L’arriéré des demandes d’asile afghanes est une problématique dont le CGRA admet être conscient. “Au moment où l’on se parle (mercredi 24 mai 2017, NdlR), la charge de travail du CGRA est de 12.588 dossiers (contre 18.300 en début d’année. Les dossiers peuvent concerner tant des familles que des personnes seules, NdlR). Pour les Afghans, 4.562 dossiers sont en cours de traitement, que ce soit en attente d’une audition (première étape du CGRA, NdlR) ou d’une réponse (deuxième étape du CGRA, NdlR)”, expose Damien Dermaux, porte-parole du CGRA.

Ce chiffre en fait, de loin, la nationalité la plus en retard.

Au plus fort de la crise, en 2015, le CGRA a traité 44.760 demandes rentrées par des personnes. Deux tiers d’entre elles provenaient de Syrie (9.000), d’Irak (8.000) et d’Afghanistan (8.000). “C’était impossible à gérer, donc le commissaire a décidé de procéder par nationalité. En premier, la Syrie, puis l’Irak et enfin, l’Afghanistan. La quasi totalité des demandes venant de Syrie et d’Irak a été traitée. Nous passons donc à l’Afghanistan”, poursuit-il.

Pour les agents du CGRA, l’Afghanistan ne peut être abordé comme ses voisins. La situation y est très complexe, les ethnies sont multiples, les croyances divergentes. En outre, le pays compte quelque 400 districts et 34 provinces. Il faut donc travailler par profil ou par région et non par nationalité.

Historiquement, le CGRA compte cinq sections : Afrique, Balkans, Europe de l’Est, Asie – Moyen-Orient, Congo. Une sixième s’est rajoutée pendant la crise des Balkans. Cette cellule s’appelle Projet. “En 2010-2011, une demande d’asile sur cinq venait des Balkans. Comme pendant la crise que nous venons de traverser, on ne pouvait pas faire face à cette charge de travail”, décrypte Damien Dermaux.Une fois l’arriéré résorbé, la section Projet s’est concentrée sur d’autres domaines mais a, de nouveau, été fortement sollicitée en 2015-2016. “Disons qu’elle s’adapte à l’actualité. Par exemple, la cellule Asie – Moyen-Orient aurait dû gérer la précédente crise. Mais pour 50 travailleurs, c’est juste impossible.”

Si le CGRA maintient le nombre d’agents dont il dispose et qu’aucune crise ne survient, l’organisation entend résorber l’entièreté de son arriéré d’ici la fin de l’année.